この記事で解決できるお悩み

このような疑問に答えます。

ブログで初月5桁達成のこちゃです。

内部リンクを上げることで、グーグルからの評価も上がります◎

効果的な貼り方を学んで、高評価ゲットしていきましょう!

それでは、いきましょう!

「これさえやっとけば大丈夫!」っていうのを、まとめてみました◎

一つずつ解説します!

1.特に見てほしい記事にリンクを集める

Googleの検索エンジンは、ページ同士の「リンクのつながり」を見て、どのページが重要なのかを判断しています。

多くの内部リンクを集めているページは「重要なページ」と評価されやすくなり、検索順位が上がりやすくなります。

特に、以下のようなページにリンクを集めるのが効果的です。

- 収益化につながるページ(アフィリエイト記事・サービス紹介ページ)

- 例:「おすすめのプログラミングスクール5選」「○○の使い方とメリット」

- アクセスを集めたい記事(SEOで上位表示を狙う記事)

- 例:「初心者向けSEO対策まとめ」「ブログの書き方完全ガイド」

- 読者にとって有益な記事(まとめ記事や人気記事)

- 例:「○○初心者向け完全ガイド」「○○の基礎知識」

- サイトの「柱」となるコンテンツ(カテゴリーページや特集記事)

- 例:「このブログの人気記事一覧」「ジャンル別おすすめ記事」

2.記事は孤立させないで、内部リンクを貼る

まだ1記事しか書いていない時のあるあるの悩み…

ブログを書いていると、「新しい記事を書いたけど、なかなか読まれない…」という…

実は、新しく書いた記事が他の記事とつながっていない(=孤立している)と、Googleにも読者にも見つけてもらいにくくなります。

新しい記事が孤立してしまうと、どのようなデメリットがあると思いますか?

- Googleに評価されにくくなる

- 読者が記事にたどり着けない

Googleは、他のページとのつながり(リンクの多さ)を見て、記事の重要度を判断します。

孤立した記事は、Googleに「このページは重要じゃないかも?」と評価されやすく、検索順位が上がりにくくなります。

また、過去の記事からのリンクがないと、読者がその記事の存在を知る機会が減ります。

せっかく良い記事を書いても、アクセスが増えないまま埋もれてしまうことだって…

関連のあるページを内部リンクに貼るのおすすめです◎

3.アンカーテキストを使う

「アンカーってなんだろ?」…

リンクが設定されている文字(テキスト部分)のことを指します。

読者がクリックすると、別のページに移動できます。

良いアンカー テキストとは、内容が具体的で、適度に簡潔で、テキストが掲載されているページとリンク先のページの両方に関連があるテキストです。

リンクに文脈を与え、読み手の期待に沿うものです。

アンカー テキストが良好であるほど、ユーザーはサイト内のナビゲーションが容易になり、Google はリンク先のページ内容を把握しやすくなります。

上記はアンカーテキストの説明のため、リンク先は指定していません。

🔹 アンカーテキストの役割は…

- どんなページに移動するのか、読者に分かりやすく伝える

- Googleに「このリンク先は何についてのページか」を教える

- SEO対策として、適切なキーワードを入れることで検索順位向上に役立つ

大事すぎるんです。アンカーテキスト…

SEOに効果的で、読者にとっても分かりやすいアンカーテキストを作るには、以下のポイントを意識しましょう。

- 「クリックはこちら」ではなく、内容が分かる言葉にする

NG例:詳しくはこちら → どんな内容か分からない

OK例:ブログのアクセスを増やす方法はこちら → 記事の内容が分かる

大切なポイントです!

早めにこのやり方をしていたら、リライトする時、手間がかかりません◎

あと、もう一つ大事なことがあります。それは…

- 記事のキーワードを確実に入れる

実際に悪い例といい例を見てみましょう。

「SEO」という言葉(狙っているキーワード)を確実に入れたいとします。

NG例:「SEO対策のSEO記事をSEOブログでSEO学ぶ」

→ キーワードの詰め込みすぎ(スパム扱い)

OK例:「SEO初心者向けに、Googleで上位表示するための基本的なSEO対策を解説しています。」

「大事やけん!」と言って詰め込みすぎたら、返って読みづらくなります…。

「狙っているキーワード1つ入れちゃえばいっか♪」でOKです◎

可能な限り自然に記述し、リンク先のページに関連したキーワードを詰め込むことは避けてください。

ブログ初心者の頃、「こちら」っていうアンカーテキストをよく使っていました。

でも、それはよくないと知り、全部打ち替えたのを覚えています!!!

きつかったよう!!!

この記事を早い段階で気づけたあなたは、ラッキーですね◎

4.URLは一貫させよう

過度に複雑な URL(特に、複数のパラメータを含む URL など)は、サイト上の同じまたは同様のコンテンツを表す多数の URL が不必要に作成される原因となることがあります。

その結果、クロールの際に問題が発生し、Googlebot が必要以上に帯域幅を消費したり、サイトのすべてのコンテンツがインデックスに登録されない状態を招いたりする可能性があります。

シンプルな URL 構造を作成する。論理的かつ人間が理解できる方法で URL を構成できるよう、コンテンツを分類します。

可能な限り、不必要なパラメータを削除して URL を短くします。

ブログやWebサイトを運営するとき、URLを統一することがとても重要です。

- https://kochaglowblog.site/affiliate-ads/

- https://kochaglowblog.site/affiliate-ads

末尾に「/」があるか、ないかの違いですが、同じ意味として扱われます。

URLの統一をしないと、検索エンジンの評価が分散したり、読者が混乱する原因になってしまいます。

URLの統一が必要な理由は、主に以下の3つです。

- ① Googleの評価を分散させないため

- ② 読者が迷わないようにするため

- ③ リンクが正しく機能するようにするため

Googleは基本的に、異なるURLを別々のページとして認識します。

他にも、

例えば、Aさんが「https://example.com」にアクセスします。

Bさんが「https://www.example.com」にアクセスした場合、「同じサイトに見えるけど、URLが違う…?」と混乱してしまう可能性があります。

URLを統一すれば、どのリンクをクリックしても同じページにたどり着くため、読者が安心して利用できます◎

5.パンくずリストを設置しよう

ブログやWebサイトを運営する際に、「パンくずリストを設置するといい」と聞いたことはありませんか?

パンくずリストを設置することで、SEO効果が上がり、読者にも優しいサイト作りができます。

パンくずリスト(Breadcrumbs)とは、今読んでいるページがサイト内のどこにあるのかを示すナビゲーションのことです。

パンくずリストには URL 構造をそのまま反映させるのではなく、ユーザーが特定のページにたどり着くまでの一般的な経路を示すことをおすすめします。

例えば、あるブログで「SEO対策の基本」という記事を読んでいるときに、次のような表示があることがあります。

- ホーム > SEO > SEO対策の基本

これは、読者にとって「このページがサイトのどのカテゴリに属しているのか」が一目で分かる仕組みです。

パンくずリストを設置すると、SEO対策やユーザーの利便性が向上するため、次のようなメリットがあります。

- 読者がサイト内を移動しやすくなる

- SEO効果が高まり、検索順位が上がりやすくなる

- サイトの構造が整理され、管理しやすくなる

パンくずリストを設置すると、サイトの階層構造を明確に整理できるので、運営者にとっても管理しやすくなります。

もし、パンくずリストがなかったら、記事数が増えていくにつれて、どの記事がどのカテゴリに属しているのかわからなくなります。

しかし、パンくずリストがあれば、どんなに記事数が増えようとも、ササッと一発でわかるんです♪

6.関連性のある記事は繋いであげる

ブログを書いていると、「この内容、前に書いた記事と関係があるな」と思うことはありませんか?

その場合は、関連性のある記事同士をつなげてあげることが大切です!

関連する記事をリンクでつなげることで、読者の満足度が上がり、SEO効果も向上します。

システムは、関連性のあるコンテンツを特定した後、最も役立ちそうなコンテンツを優先しようとします。

無理にリンクを貼るのではなく、読者が興味を持ちそうな関連コンテンツへリンクするようにしてあげましょう◎

NG例:「ブログの書き方」の記事に「おすすめのカメラ機材」のリンクを貼る

→ 関連性が低いのでNG

OK例:「ブログの書き方」の記事に「SEO対策でブログのアクセスを増やす方法」のリンクを貼る

→ 関連性があり、読者にとって有益◎

ブログを読んでいる人は、「この情報をもっと知りたい!」と思っていることが多いです。

そのときに、関連する記事へのリンクがあれば、読者がスムーズに次の記事へ進めます。

7.内部リンクは青色で!

- 赤色

- 黄色

- 青色

アンカーテキスト同様、青色がいいです。

たまに、すごい色をしている内部リンクを見ることがありますが、「読者無視」です。

なぜなら、Webサイトで「青色のテキスト」=「別サイトへ移動」という認識がされているからです。

せっかくリンクを入れても、素通りされちゃったら、悲しい…

必ず「青色」を使いましょう。

内部リンクを貼ったら、ブログカードもいっしょに添えてあげると、読者も安心しますね◎

下記みたいな感じ↓

リンクタグを使いこなしてSEOアップする手順を解説【画像あり】から続きを読めます。

8.古い記事から新しい記事にリンクを貼る

新しい記事を書いたとき、関連する過去の記事を編集して内部リンクを貼ると、SEOに効果的です。

新記事 → 過去記事 だけでなく、過去記事 → 新記事 も忘れずにリンクを追加していきます◎

9.サイドバーやフッターにも内部リンクを設置

- サイドバー:人気記事やカテゴリーページへのリンクを貼る

特に、読んでほしい記事に内部リンクを設置するのは有効です◎

あなたのサイトが何を情報発信しているのかが、読者にはわかりやすいです♪

10.内部リンクの数は程々に

過去の記事を内部リンクとして入れたら、サイト全体が見られる確率が上がります。

しかし、「どれくらい入れていいのかな?」と疑問が浮かびますよね…?

1 ページあたりに含まれるリンクの数に関して、理想的な値というものはありません。 ただ、リンクの数が多すぎると感じる場合、実際にそうである可能性が高いと言えます。

うーん…わからんすぎる…

基準値がほしいところです。調べると下記のサイトを見つけました。

内部リンクの数は何個がベストなのか、を検証してくれた結果をまとめてくれています。

関係があるのは文字数に対する内部リンクの割合、と考えています。

Wikipedia「検索エンジン最適化」の文字数と内部リンク数は以下のとおりです。

- 文字数 … 12,195

- 内部リンク数 … 54

上記より文字数に対する内部リンクの割合を計算すると4.4%(四捨五入)です。

先述したように、Wikipedia「検索エンジン最適化」ページはGoogleからペナルティを受けていません。そして、このページの文字数に対する内部リンクの割合は4.4%です。

以上のことから、文字数に対する内部リンクの割合が4.4%以下ならばGoogleからペナルティを受けない、と私は考えます。

上記の調査から、文字数に対して、内部リンクの数を決めれば良いというのがわかりました。

やはり、1記事あたりの情報量の網羅さが内部リンクを貼る数に関係があるといえますね。

内部リンクを貼ることは、SEO効果爆上げです◎

それでは解説していきます!

1.検索順位が上がる

ブログ内には、検索流入が多い記事(強い記事)と、あまり見られていない記事(弱い記事)があります。

強い記事から弱い記事へ内部リンクを貼ることで、弱い記事にもSEOパワー(評価)が伝わり、検索順位が上がりやすくなります。

「関連性の高いページへの自然な発リンクは、検索順位上昇の効果がある」

私もよく使っています。

- 「ブログのアクセスアップ方法(検索1位)」の記事から、「SEOの基礎知識(まだ検索圏外)」へリンクを貼る

- 強い記事 → 弱い記事へリンクを送ると、弱い記事の評価がアップ!

検索上位の記事から、他の記事へリンクを送ることで、ブログ全体のSEOが強くなっていきます◎

2.特定ページのページランクが「ドン!」と上昇させられる

Googleはページ同士のつながりを見て、どのページが重要かを判断しています。

内部リンクがしっかり張られていると、Googleがページの関係性を理解しやすくなり、SEO評価が向上します。

「なんでも貼っちゃえ!」は、マイナスな評価を受けてしまいますが、関連した記事なら評価が上がります◎

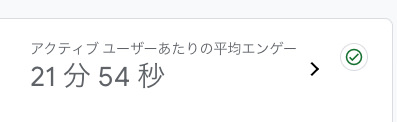

3.読者のページ滞在率がグンと上がる

読者は1記事だけ読んで離脱することが多いですが、関連する記事へスムーズに移動できれば、「もっと読もう!」という気持ちになり、滞在時間が伸びます。

読者がどんどん別の記事も読んでくれるので、直帰率が下がり、SEOにもプラス効果があります。

もちろん、これはあなたが書いた1つ1つのページがわかりやすく、良質であることが条件です。

1記事書き上げるのに時間がかかったりして、「うーーん…」ってなることもあります。

しかし、読者のために書いた記事なら、その後、絶対に効果を感じられます◎

読者にポチッとクリックされる、内部リンクの貼り方を紹介します◎

関連する内容の箇所に、内部リンクを

- アンカーテキスト

- ブログカード

上記のどちらか、もしくは両方を貼ってあげることで、読者が興味を持って他の記事を読んでくれます。

アフィリエイトで月100万円稼いでいるブロガーさんがやっているテクニック◯

1.記事のトップ

2.記事の途中

3.記事の最後

他にも、クリック率を高めるテクニックがあるので、下記記事からどうぞ〜

アフィリエイトリンク作成方法2&貼り方11のコツ!から読めます◎

内部リンクを上手く入れることで、いいこと盛りだくさん起きますよ◎

ちょっとずつ取り入れてみてください◎

あなたのサイト、爆伸び・爆上げしたくありませんか?

以下の記事で、詳しく解説しています◎

ブログ内部リンクを効果的に貼ろう!に関連する質問

見出しタグ6種類の使い分けを、下記記事で画像を使って解説しているので参考にしてみてくださいね!

見出しタグ6種類・使い分けてる?脱初心者テクニックを解説!から続きをどうぞ!

SEO外部対策とは、「Googleに対して自分のサイトが信頼できるサイトであることを伝える活動」 です。

ひたすらいい記事を書き上げるしかチャンスがないんです。

外部対策をすることで起きるデメリットもあるので、今すぐできる「SEO外部対策」3つ!【サイト強化の方法】から続きをどうぞ!

初心者に陥りやすい5つの落とし穴を知っていますか?

一部紹介すると

- 読者の悩みを無視した記事を書いている

- キーワード選定をしていない

が挙げられます。

ほかにもくわしく知りたい方は、ブログ集客ができない?初心者が陥りやすい5つの落とし穴とは?からどうぞ!

結論、どっちもいります。

質と量のバランスがSEOにも影響する理由について解説しているので、ブログに必要なのは質と量どっち?【ブログ量産に潜むワナとは】から続きをどうぞ!

500冊読書をした私がおすすめするSEO本 7冊から見れますよ!

セールスライティングとは、読者の心を動かし、商品購入や申し込みにつなげるための文章テクニック のこと。

売れる文章・セールスライティングの書き方5つ&具体例で解説から続きを読めます。

ブログを継続できない理由を一部紹介します。

- まだ習慣化されていない

- 一日の中で、ブログを書く時間を確保していない

- 目先の利益しか見えていないから

このように、継続できない理由はさまざまです。

逆にどういう理由があるのかわかれば、本当の意味でブログをやめることはないんじゃないかと思います。

継続するためにできることを10こ紹介しているのでお役立てくださいね!

ブログの継続が難しいあなたへ【365日継続するコツ10こ】から詳しく読めます。

アフィリエイトの知識が身についた本を数冊厳選して紹介しています。

学んで本当によかったものだけを紹介しているので、あなたもぜひ手に取ってみてくださいね!

KIndleで読めるものばかりで、お手頃ですよ!

当サイトを運営する際に使っているツールを紹介します。

キーワード選定から、画像のツールまで幅広く解説しているので参考にしてくださいね!

【初心者向け】ブログアフィリエイトのおすすめ必須ツール14選から解説します。

kocha głów blog

kocha głów blog