この記事で解決できるお悩み

このような疑問に答えます。

ブログで初月5桁達成の「こちゃ」です。

16記事書いた記事が上位表示されました!

これをすれば読まれる記事を作れます◎

それでは、いきましょう!

目次

- ブログの書き方テンプレート記事を読む前にする「事前理解」

- 「ブログの書き方テンプレート」:全体像

- 1.「ブログの書き方テンプレート」:書き出し編

- 2.「ブログの書き方テンプレート」:本文編

- 3.「ブログの書き方テンプレート」:まとめ編

- 4.「ブログの書き方テンプレート」:メタディスクリプション編

- 5.「ブログの書き方テンプレート」:タイトル編

- 6.「ブログの書き方テンプレート」:アイキャッチ編

- 7.書いた記事を音読しよう

- 【まとめ】これで完璧◎ブログで使える書き方テンプレート!

- あなたの記事がたくさんの人に読まれる対策

- ブログで使える書き方テンプレートに関連する質問

- ブログ作りたいならコノハがおすすめ◎

ブログを運営するということは、ファンが求めている情報を書くということでした。

書くのはあなたですが、読むのは読者です。

読者のニーズを必ずピンポイントで押さえるというのが大切です。

下記記事に必ず目を通しましょう◎

ブログを始める前のあなたに「1つだけ」やってほしい事から続きを読めます。

あなたのファンが求めるキーワードで記事を書かなければ、見てもらえないという可能性が出てきますよね?

企業サイトが手を出す可能性が低く、個人サイトの記事が上位表示されるテクニックをしっかりと押さえる必要があります。

こちらの記事にも目を通しましょう◎

ロングテールSEOで16記事を上位表示させる方法!から続きを読めます。

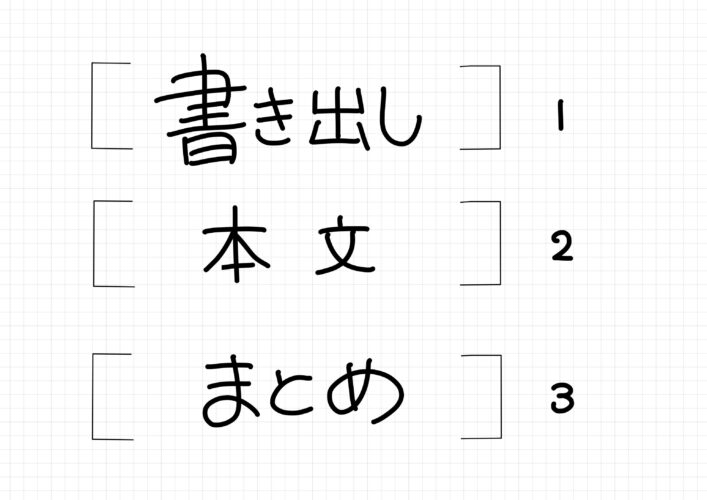

ブログ1記事の構成は3つで成り立っていて、こんな感じです◎

毎回書くキーワードは違いますが、やってることはいっしょですよ◎

それじゃ、私がいつも記事を書いている方法で、「ブログの書き方テンプレート」を紹介します!

1.「ブログの書き方テンプレート」:書き出し編

2.「ブログの書き方テンプレート」:本文編

3.「ブログの書き方テンプレート」:まとめ編

4.「ブログの書き方テンプレート」:メタディスクリプション編

5.「ブログの書き方テンプレート」:タイトル編

6.「ブログの書き方テンプレート」:アイキャッチ編

7.書いた記事を音読しよう

それでは、解説します!

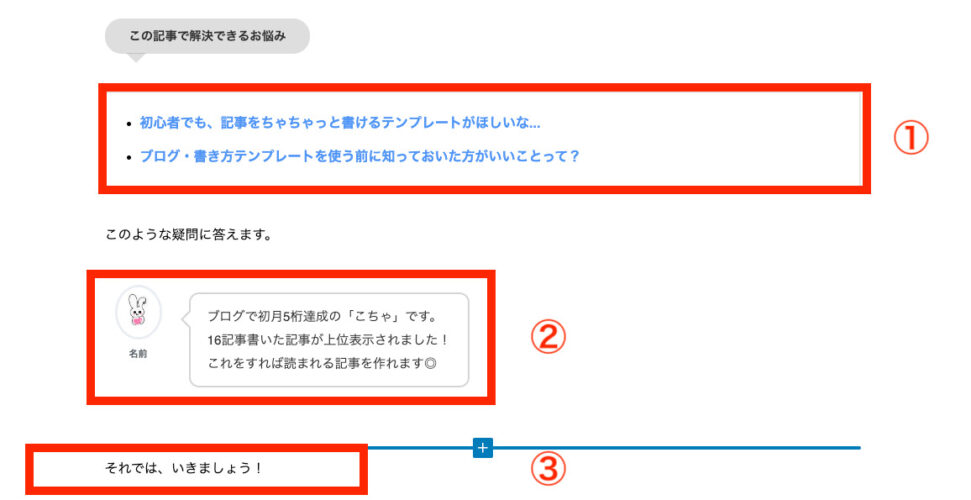

私の書き出し、めちゃくちゃ短くないですか?

これくらいコンパクトの方が、読者の離脱率を防ぐことができます。

書き出しに関しては下記の3点ですね。

私なりに試行錯誤して、「読者がササッと記事を読める、無駄のない書き出しはこれじゃない?」ってなりました。

ブロガーさんによっては、もっと細かく書くことを大切にされている人も。そこはご自由に◎

事前理解として、忙しい中、読者は記事を読んでいます。

どんなに素晴らしい実績であっても、長ったらしい文章は、読者にしつこさしか与えません。

「いや…早く内容!…」ってなります。

①「読者の悩み」を代わりに言語化する

この記事で解決できるお悩み

結局のところ、ここの部分で読者に「あ、この人、私のことわかってるなぁ…」って思ってもらえるか、なんですよ。

「え、まだ本文じゃないのに?」って思いましたよね…?

そうなんですよ。

(むしろ、本文より大切かも…。)

ちょっと思い浮かべて欲しいんですけど、あなたが誰かと話してて「あ〜、この人わかってんなぁ」って人、いません?

自分が知りたいこととか、モヤモヤしていることを上手く言語化している人。

「あ、それそれ◎」ってモヤが晴れて、「スッキリ!」みたいな。

あの感覚を読者に感じてもらう必要があるんです。

あなたが「読者が感じている悩み」をズバッと、ここで表現します。

そうすると、読者は

- 「えー、よくわかってんじゃん!」

- 「それでそれで!!」

って前のめりになります。

読者は早く結論が知りたいわけです。

せっかちな人もいるかもしれません。

急いで結論が知りたい人のために、リンクを貼ってあげましょう。

そうすることで、読者は今すぐ知りたい情報にスッと移動することができます。

読者は、見たくない情報はノールック。

「欲しい情報だけ、ちょーだい!」っていうスタンスで読者は記事を読んでいます。

最初から最後までじっくり読むような読者は稀だよね〜くらいの感覚でいましょう◎

あなたも誰かの記事を読んだ時、必要な情報しか読まなかったでしょう…?

それと同じです。

②読者の悩みを解決できる「根拠&主張」

ブログで初月5桁達成の「こちゃ」です。

16記事書いた記事が上位表示されました!

これをすれば読まれる記事を作れます◎

今言える範囲で、実績を書きます。ないなら、これから作ればいいし◎

最近の実績とかでもいいですね!

実績があれば、それを見た読者は「じゃ、私もできるよね!」ってなります◎

嘘を書くのはよくないです。

胸を張って言えることだけを書きましょう。

【実際に使えるテンプレート:書き出し3つ】

①「〇〇な実績があるから、あなたも真似れば〇〇できます。」

②「〇〇することができました!これをすればあなたも〇〇できますよ!」

③「〇〇になりました!〇〇したいなら、あなたも真似してくださいね◎」

いろいろな表現をすることができますね◎

まずは欲張らずに、この3つのパターンを使い回していきましょう!

慣れたら、あなたなりに言葉を付け加えたり、アレンジしちゃってください♪

長々書くのはNG。

読まれないどころか、読者が記事を離れてしまうことも…。

「根拠&主張」はサラッと三文程度でOK◎

「共感」テクニックを使っていきましょう◎

実績がない人は、とにかく最初のうちは「共感」テクニックを使い、実績が作れたら、書き加えていくって感じで♪

【共感を入れる:テンプレート①】

私も前は〇〇だと思っていたんです。だから、その気持ちめちゃくちゃわかります…。

〇〇することで〇〇できますよ。

【共感を入れる:テンプレート②】

私も〇〇するってできるのかなぁって思ってたんです。実はあなたと同じです。

〇〇することで〇〇できました。

【共感を入れる:テンプレート③】

私も〇〇したいなぁって思っていた時期があります。そういう時、ありますよね…?

〇〇することで〇〇できるので、大丈夫ですよ。

誰かと話す時を想像してみてください。

読者を身近な人(友達・家族)に置き換えたりすると、イメージしやすいですね◎

誰かと気持ちがギュッと縮まった時、それはどんな時か思い出してみてください。

「あの人にも、自分と同じような状況を経験したんだ」「私と同じ気持ちなんだ…」

このように感じた時じゃありませんでしたか?

「上手くいかないな」と感じている時ほど、共感してもらえると心に響きますよね◎

自信がない友達に、そっと寄り添う心で接するあの感じで書いてみましょう。

③「もう始まっちゃうよ〜」の合図

- それでは、いきましょう!

初めの自己紹介で、読者は、「早く答えが知りたいな」ってソワソワしています。

「もう、読むのやめよ!」と離脱される前に、内容の方を読んでもらいましょう◎

読者が「お、始まるぞ!」って読む体勢になりますし、サクッと流れる方が、気持ちよく続きを読み進めることができますね◎

以上が、書き出しの解説でした。

書き出しは、先ほど紹介したこの3つを押さえれば大丈夫です◎

「この人が書いた記事に答えはあるかな?」と思って読者は記事を読んでいます。

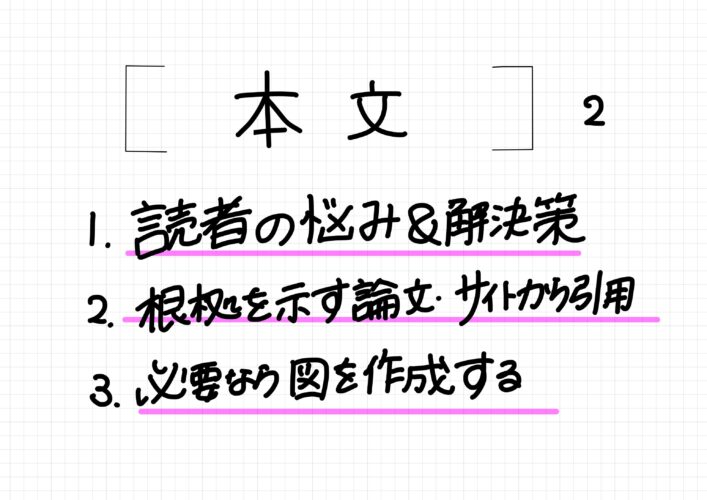

説得力のある本文を作る際に、以下の3点は必ず押さえているかを確認してください◎

それでは解説します。

①読者の悩み&解決策

以前、「ブログの継続が難しいあなたへ」という記事を書きました。

これを実例として解説したいと思います。

この記事は、「やばい…最近ブログ書けてない…」という状況にいるブロガーさんに向けて書いた記事です。

- ブログを継続できない理由

まず、自分なりに薄々気づいているけど、はっきりしてない部分もあるんですよね。

「なんで、ブログ継続できないんだろ…」って。

私自身の体験談も含めて、まずは誰しもが思う壁の説明をします。

紹介している理由の数を下記のように追加すると、読者を引き寄せることができますね。

- ブログを継続できない理由:10こ

さて、読者が陥りがちな理由について解説したら、読者が一番知りたい

- どうしたら、ブログを継続できるのか?

の解決策について紐解きます。

私自身の体験談を含めて、一つずつ丁寧に読者に寄り添います。

- ブログを継続するためにできること:10こ

このような見出しにすると、読者は答えを見つけやすいですね◎

この悩み&解決策を「これでもか!」というほど挙げます。

自力で出せない時はライバルの記事を参考にしても大丈夫ですが、なるべく実体験ベースで話した方が説得力あります◎

この「悩み&解決策」がきっちり書けていれば、80%いいんじゃない?って感じです◎

残り20%は、読者が薄々思っているけど、気づいていない悩みに触れます。

難しい言葉で「潜在的ニーズ」といいます。

潜んでいるんです、読者の中に【関連した悩みが】。

あなたのコアなファンが生まれる瞬間は、「潜在的ニーズ」に触れるか・触れないかの違いです。

関連していない悩みを書くのは、読者に「いらない…」って思われますが、関連した悩みの場合、話は別です。

私は、

- ブログを継続できない理由:10こ

- ブログを継続するためにできること:10こ

までは解説しています。

ここで終わることもできますが、あえてもう一歩踏み込みます。

私自身が「ブログを継続できないな…」と自信を無くしている時に、欲しかった情報を追加しました。

きっと私のように「読者も知りたがっているんじゃないかな?」と思うことに焦点を当てました。

- ブログを諦めそうになった時できること:5つ

- ブログを継続することで得られるメリット:10こ

「諦めることは簡単」だと理屈ではわかっているけど、あともう一歩何かあれば、がんばれるんじゃないか?

それって、「最悪」を想定した時なんです。

もし、こういう状態になった時「これをすればいいよね◎」って知るだけで、心が軽くなり本来の力を発揮すると言われています。【難しい言葉で、「防衛的(守護的)悲観」といいます】

ジュリー・K・ノレム氏は、戦略的楽観主義者と防衛的悲観主義者の実験と研究を行い、悲観主義者が必ずしも失敗するわけではないことを明らかにしました。

一般的楽観主義者はリラックスして課題について考えないようにすることでパフォーマンスを発揮するのに対し、防衛的悲観主義者は起こりうる可能性を検討することでパフォーマンスを発揮することがわかったのです。

なので、最悪は「ブログを諦めそうになった時」

それに対して、「具体的解説策を提示してあげればいいよね◎」って話です。

- ブログを継続することで得られるメリット

これについてもそうです。

「ブログを運営することってすごいんだよ!」って知って欲しくて。

ブログ一つ運営するだけで、ブログ以外の仕事に繋がるチャンスがあることを伝えています。

このように、「2つのニーズを満たせているだろうか?」と自問自答しましょう◎

- 顕在的ニーズ(読者が悩みを持っていることを自覚している状態)

- 潜在的ニーズ(読者が悩みを持っていることを自覚していない状態)

②根拠を示す論文・サイトから引用

当サイトでよく使っています。

スペシャリストの力を借りるのです。

コンテンツは、明確な情報源、掲載されている専門知識の証左、著者またはコンテンツを公開しているサイトの背景情報(例: 著者のページへのリンク、サイトの概要ページ)を示すなど、掲載内容が信頼性の高いものであることを示すための情報を提供していますか。

あなた自身の主観も大切ですが、読者はまだよく知らないあなたの事を信じられないんです。

だから、どうしてはっきりと主張できるのか、その根拠を示す必要があります。

引用や出典を使う事で、読者は

- この人は科学的根拠に基づいて書いているのか

- 実験してそんな結果が出たんなら、そうなんだろう

- この人は主観だけで記事を書いてないから信頼できる

このように、思うわけです。

初め、恐る恐る読んでいた読者も、「これだけ細かく引用されると説得力の塊だぁ!」と思います。

根拠を示す論文・サイトからの引用は、たしかに探す手間が一つかかりますが、あなた自身の知見が広がります。

それだけでなく、あなたのコアなファンを満足させることに繋がるので使わない手はありませんよ。

日頃から、本を読んだり、オーディオブックなどで、ブログで使える情報はないかアンテナを張っておくと、必要な時に情報を取り出せます。

科学なら、メンタリストDaiGoさんを強くオススメします。

「ブログの継続が難しいあなたへ」という記事にも、引用している箇所がたくさんあります。

ぜひ、できそうなところから真似てみてください◎

③必要なら図を作成する

どこかのサイトから必要な図を引っ張ってくるのもいいし、あなた自身が「もっとわかりやすい図を作りたい!」と思うのなら、作図することができます◎

私は、基本出典タイプなのですが、「あぁ、わかりやすいのがないなぁ」という時は作図するようにしています。

以上が本文の説明でした。

説得力のある本文を作る際に、以下3点のポイントを必ず押さえていきましょう!

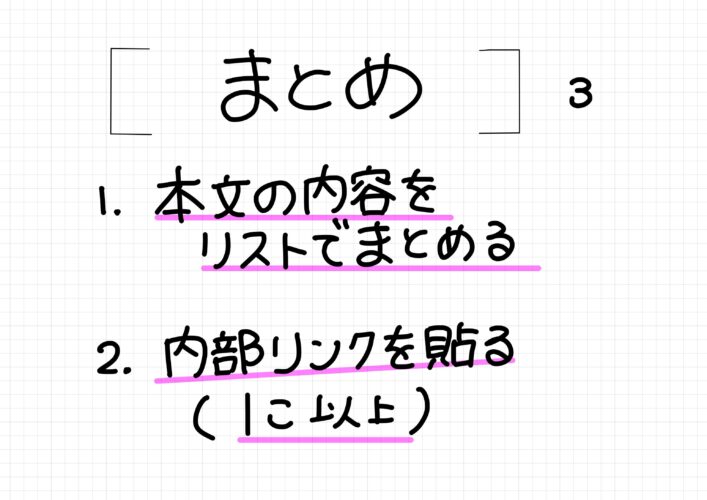

「まとめ」は、シンプルにこの2つをやっておけば大丈夫◎

それでは解説します。

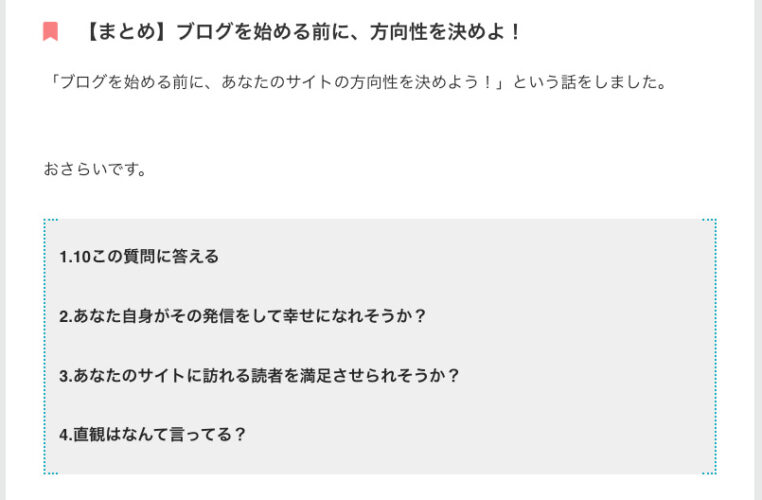

①本文の内容をリスト(箇条書き)でまとめる

本文で丁寧に解説しているのでサラッとポイントだけ振り返ります。

ダラダラ長いと読む気が失せるので、チャチャッと◎

ブログを始める前のあなたに「1つだけ」やってほしい事で使っているまとめはこんな感じです。

読者が「あぁ、そうだったなぁ」って思い返せたらOK◎

②関連する記事の「内部リンク」を貼る

そのページの内容を読者に理解してもらうために役立つ、同じサイト上の別のリソースは何かについてコンテキストを踏まえつつ検討して、それらのページへのリンクを追加します。

30記事くらい書くと、内部リンクをバンバン貼れるようになりますね。

おすすめは、関連するキーワードの記事を連続で書いていけばいいですよ◎

関連のないキーワードで記事を書いても、内部リンクを貼れる記事がなければ、ページそのものが孤立してしまいます。

インデックス(Googleのデータベースに登録できない)されない恐れが非常に高いため、気をつけてくださいね◎

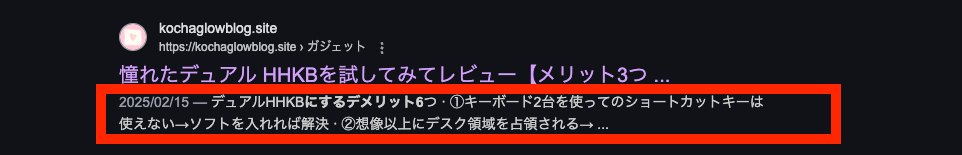

メタディスクリプションは、タイトルの下に表示される記事の要約文のことです。

私、ブログ始めたての時、メタディスクリプションの存在知らなかったんですよ。

空欄でずっと記事を公開し続けていたんですけど、空欄だとグーグルが勝手に説明文作ってくれるんです。

それが、違和感しかない日本語で。

だから、めんどうかもですが、自分でちゃんと練って作った方がいいです。

違和感ある文章なんて、誰も記事を開きません。

- 76文字以内

- この記事を読まないと損である事を伝える

- 狙っているキーワードを入れる

- 数字を入れる

読まれる記事には、読ませるテクニックがあります。

詳しくは「ブログのメタディスクリプションの書き方を徹底解説【実例あり】」を見ればOKです。

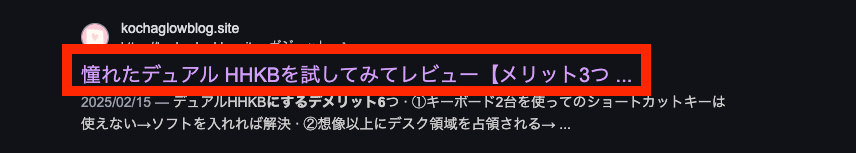

タイトルは、「記事の顔」です。

読者が「あ、これなら答えがあるかも」そう思わせる魅力的なタイトルを作ります。

- 29文字

- 数字を入れる

- 狙っているキーワードを入れる

- 狙っているターゲットを入れる

読者が思わずクリックしたくなる「タイトル」を作りましょう◎

「ブログ記事のタイトルの付け方を【16ステップ】で徹底解説」を読めばOK!

タイトル同様、記事の顔を担当してくれる「アイキャッチ」画像。

画質が荒いと、クリックするのが引けますが、高画質だとどうでしょう?

「おぉ、きれいや!」ってなります◎

読者が心持っていかれる画像を使っていますか?

無料より、有料の方が画質の綺麗度が段違い。

お財布と相談ですが、ここはケチらず投資しましょう。

あなたは、書いた記事を公開する前に、音読をしていますか?

という私も、30記事までは音読を全くしていませんでした。

しかし、プロのWebライターの方が「書いた記事は必ず声に出して読んでいます。もっと文章力を上げれるからおすすめ」と言われていました。

「え、それならしよう!」と思い、やったところ「黙読」よりはるかに効果があることに気づきました。

- 誤字脱字に気づける

- 日本語がおかしいことに気づく

- 言葉足らずな箇所がわかる

- 読者目線で読める

20,000文字を超えた記事の音読は、顎が疲れますが、それでもしてください。

「疲れたけど、やってよかった!」って思いますから◎

私たちの脳は優秀である反面、頭の中で勝手にミスを補完してしまうことがあります。

「はじめまして」を「はじめまてし」とミスしても「はじめまして」と勝手に脳内変換して読んでしまうことがあります。

文章を目で読もうとすると、意味をくみとった瞬間に、脳が勝手に補完してしまうのです。ましてや、自分で書いた文章の場合は、「間違っていない」という前提でチェックしがちです。

私たちの脳は、文章を“1つの塊”として認識してしまいますが、声に出すときは「は」「じ」「め」「ま」「し」「て」と省略することなく1字ずつ話すことになるので、誤字や「てにをは」の間違いに気づきます。

なかなか慣れるまでは、「ブログ1記事あたりの完成が遅いなぁ」となりがちですが、大丈夫。

慣れてしまえば、こっちのもの◎

ちょっとずつできるところから、取り入れてくださいね!

1.「ブログの書き方テンプレート」:書き出し編

2.「ブログの書き方テンプレート」:本文編

3.「ブログの書き方テンプレート」:まとめ編

4.「ブログの書き方テンプレート」:メタディスクリプション編

5.「ブログの書き方テンプレート」:タイトル編

6.「ブログの書き方テンプレート」:アイキャッチ編

7.書いた記事を音読しよう

あなたのファンが誕生する予感…◎

ブログで使える書き方テンプレートに関連する質問

当サイトを運営する際に使っているツールを紹介します。

キーワード選定から、画像のツールまで幅広く解説しているので参考にしてくださいね!

【初心者向け】ブログアフィリエイトのおすすめ必須ツール14選から解説します。

書き方から運営方法まで紹介しているので、雑記ブログの書き方・運営方法を解説!【初心者必見】から続きをみてくださいね!

初心者に陥りやすい5つの落とし穴を知っていますか?

一部紹介すると

- 読者の悩みを無視した記事を書いている

- キーワード選定をしていない

が挙げられます。

ほかにもくわしく知りたい方は、ブログ集客ができない?初心者が陥りやすい5つの落とし穴とは?からどうぞ!

もちろんです!

私は最初ケチって無駄な時間を過ごしてしまいました。

どうして有料にした方がいいかというと月間検索数というものがわかるからです。

このように、実際に検索されているキーワードに対して記事を書くことが鍵ですよ

ラッコキーワード有料【ライトプラン】の使い方・機能17こ紹介!から続きを読めます。

今なら特化です。

ライバルが増えているので、いかに専門性を高く尖らせるかにかかっています。

初めは雑記からスタートしてそれからどのジャンルで特化していくのかを考えると苦しくないですよ!

わたしは、書評・資格勉強系・プログラミングなどいろんなネタに挑戦しました。

やったからこそ見えたものがあったので、遠回りしましたが無駄ではなかったです。

収益化するなら雑記ブログと特化ブログのどっちがおすすめ?からどういうスタイルでやっていくか参考にしてみてくださいね!

それは解消したいですよね。

ブログがどうして読まれないのかを13こに分けて解説しているので、「ブログが読まれない!」を解消◎13この対策でOK!から続きを読んでみてください。

アフィリエイトの知識が身についた本を数冊厳選して紹介しています。

学んで本当によかったものだけを紹介しているので、あなたもぜひ手に取ってみてくださいね!

KIndleで読めるものばかりで、お手頃ですよ!

思い切って休みましょう。

ブログで収益化するなんて長い道のりです。

あまり詰め込みすぎると途中でぽきりといく可能性があります。

なので思いっきり休んでください。

ブログ疲れたら休んじゃおう!もう続けられないと感じた時の処方箋から続きを読めます。

結論、友達に話しかけるみたいな感じで大丈夫です!

ブログの文章力がなくても、今から使えるをブログを書く文章力がない?今から使える魔法17こを解説!から読めます。

当ブログは高速レンタルサーバー「ConoHa WING(コノハウィング)」を使っています!

サイトの表示速度が爆速になります♪

初心者でも10分で出来るワードプレスブログの始め方を解説しています。

下記の記事を見ながらすると楽ですよ◎

最後まで読んでいただき、ありがとうございます!

kocha głów blog

kocha głów blog