この本は、こんなに人におすすめ♪

●どうすれば幸せに生きることができるのか考えたい

●人生を変える言葉に出逢いたい

●人の評価を気にせずに生きたい

欧米で絶大な支持を誇る「アドラー心理学」について学びたいと思ったから。

- どうすれば幸せに生きることができるのかのヒントを知れる

- アドラーの思想を「青年と哲人の対話篇」で物語形式で学べる

- アドラー心理学(勇気の心理学)が、「人間理解の真理、到達点」として受け入れられる理由を理解できる

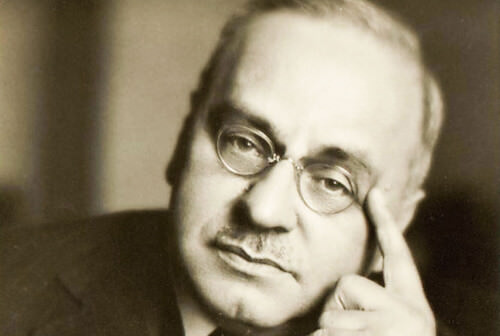

1956年京都生まれ。

京都大学大学院文学研究科博士課程満期退学。

専門の哲学(西洋古代哲学、特にプラトン哲学)と並行して、1989年からアドラー心理学を研究。

精力的にアドラー心理学や古代哲学の執筆・講演活動、そして精神科医院などで多くの“青年”のカウンセリングを行ってきた。

- アドラーは晩年、活動の拠点をアメリカに移し、一日に複数回の講演をしていた。

- 講演で一番よく受けた質問は恋愛相談。

いかなる経験も、それ自体では成功の原因でも失敗の原因でもない。

われわれは自分の経験によるショック、いわゆるトラウマに苦しむのではなく、経験の中から目的にかなうものを見つけ出す。

自分の経験によって決定されるのではなく、経験に与える意味によって自らを決定するのである。

引用「嫌われる勇気」p.29

人生とは誰かに与えられるのではなく、自ら選び取ることなのだとアドラーはいいます。

アドラーは、「怒りは目的を達成するためほ手段だ」と主張しています。

青年:通りかかったウェイターが上着にコーヒーをこぼしてしまった。カッとなり大声で怒鳴りつけてしまった。

哲人: あなたは「怒りに駆られて、大声を出した」のではない。

ひとえに「大声を出すために、怒った」のだ。大声を出すという目的をかなえるために怒りの感情をつくりあげたのだ。

引用「嫌われる勇気」p.34

相手を屈服させるために、「大声を出したのだ」という主張です。

たしかに、言葉で説明することもできたけど、面倒だから「大声を出す」ことで相手をねじ伏せようとしたといえます。

客観的に観ても、賢明な判断だとはいえないですね。

伝え方を選ぶ余裕を常に持ってたいです。

答えを導き出す

答えとは、誰かに教えてもらうのではなく、自らの手で導き出していくべきもの。

引用「嫌われる勇気」p.40

だれかから与えられた答えは、しょせん対症療法でしかなく、価値がないものと考えられています。

与えられたものをどう使うか

大切なのはなにが与えられているかではなく、与えられたものをどう使うかである。

「嫌われる勇気」p.44

「何が与えられているのか」にばかり注目すると、今の自分を肯定するのが難しくなります。

「今、与えられているものをどう使うか」考え、行動していくこと(更新すること)により、自分を高める生き方をすることができますね。

ライフスタイルを選ぶ

気質や性格は、自分の意思とは無関係に備わっているものという考え方が一般的。

アドラー心理学では、ライフスタイルは自分で選びとるものだと考えている。

人はいつでも、どんな環境に置かれていても変わることができる。

引用「嫌われる勇気」p.49

後天的に自分で選びなおすことができるのだと伝えています。

それでも、ライフスタイルを変えないのは、「自分自身が変わらない決心をくり返している」からだと。

客観的な事実を動かすことはできないが、主観的な解釈はいくらでも動かすことができます。

ライフスタイルを変える「勇気」を自分自身の中で育てる必要があるんです。

健全な劣等感を持つ

健全な劣等感とは、他者との比較のなかで生まれるのではなく、「理想の自分」との比較から生まれる。

引用「嫌われる勇気」p.92

「いまの自分よりも前に進もうとすることに価値があるのだ」とアドラーは主張します。

自分が自分であろうとするとき、他者との競争は必ず邪魔になりますね。

対人関係の軸に「競争」があると、人は対人関係の悩みから逃れられず、不幸から逃れることができない。

引用「嫌われる勇気」p.95

勝ちや負けを意識することで、どうしても「自分はあの人には負けた、、、」という「劣等感」が生まれてくるからです。

誰かと比べることをやめることで、

- ( )さんの幸せを心から祝福したい

- ( )さんが困っていたら助けたい

と他者の幸せを心から願えるようになるといいます。

課題の分離

他者の課題には踏み込まない。

対人関係のトラブルは、他者の課題に土足で踏み込むこと。

あるいは、自分の課題に土足で踏み込まれることによって引き起こされる。

誰の課題かを見分ける方法は「その選択によってもたらされる結末を最終的に引き受けるのは誰か」である。

引用「嫌われる勇気」p.140

他者が自分の事をどう思い、どのような評価を下すかのかは他者の課題です。

それをコントロールすることは不可能。

だからこそ、自分の信じる最善の道を選ぶことに集中したいですね。

そのために何ができるでしょうか?

- どこまでが自分の課題なのか

- どこからが他者の課題なのか

線引きすることで、対人関係の悩みを最小限にすることができます。

他者を評価しない

人は、自分には価値があると思えたときにだけ、勇気を持てる。

引用「嫌われる勇気」p.205

他者からの評価が大事なのではなく、主観的に「自分は役に立てている」と感じられているかがキーです。

他者を評価するというのは、縦の方向であり、上下関係で判断していることになります。

人は、ほめられることにより「自分には能力がない」という信念を形成していくと考えられていますね。

ほめることは、「能力のある人が、能力のない人に下す評価」をしていることに。

誰かに褒めてもらわなければ何かをしないということは、結局他者に依存した生き方をしている、生き方を選んでいるということになります。

だからこそ、お互いの違いを受け入れ、対等な横の関係を築くことをアドラー心理学は薦めています。

例えば、どんな声かけをすることができるでしょうか?

- ありがとう

- 助かる

- うれしい

感謝や尊敬、喜びの言葉が当てはまります。

感謝の言葉を聞いて、イヤになる人はいないですね!

「役に立てたんだ!」って心が温かくなりますし、その言葉を聞いて「自分は貢献できている」と思えます。

アドラー心理学は、他者を変えるための心理学ではなく、自分が変わるための心理学であることを本書を通して学ぶことができました。

だれかが変わるのを待つのではなく、自ら動き出して状況を変えることの大切さを学びました。

また、「所有の心理学」ではなく、「使用の心理学」であるという点も衝撃的でしたね。

つい今の自分に何が与えられているのかに目を向けてしまいます。

しかし、アドラーは「与えられたものどう使うか」自分の手で選びとることを重要視していました。

特に響いた箇所は「健全な劣等感を持つ」です。

誰しも、自分の幸せを測るために他者と比較してしまいがち。

しかし、他者と競争をしても一向に幸せにはなれません。

ならば、「理想の自分」と「現在の自分」を比較して、どうすればその差を埋めれるのか、心理対比を使いつつ、毎日ステップアップして行きたいと思いました。

「変えられるもの」と「変えられないもの」を見極め、変えられるものに注目し、行動し続けていきたいです!