この記事で解決できるお悩み

このような疑問に答えます。

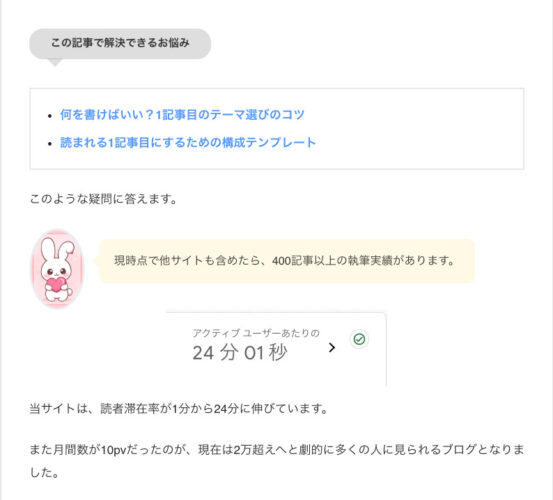

現時点で他サイトも含めたら、400記事以上の執筆実績があります。

当サイトは、読者滞在率が1分から24分に伸びています。

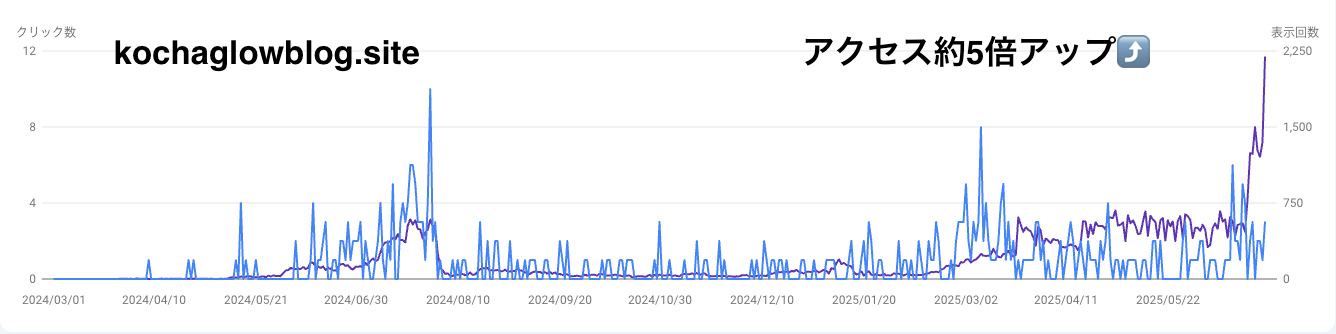

また月間数が10pvだったのが、現在は2万超えへと劇的に多くの人に見られるブログとなりました。

そして、現時点で当サイト160記事を突破し、アクセス数も5倍アップしました!

今回は、ブログ記事構成の作り方について解説します。

早く収益化したい、あなたに向けた記事です◎

なぜ記事構成が重要なのか?

ブログ記事は「ただ書けばいい」ものではありません。

読者は時間が限られているため、構成が整っていないと途中で離脱してしまいます。

情報が整理されていない記事は、どれだけ内容が良くても伝わりません。

構成は、文章全体の「設計図」のようなもの。

読みやすさや理解のしやすさ、そしてSEOの評価にも大きく影響します。

逆に言えば、構成を見直すだけで滞在時間や検索順位が改善されることもあります。

記事を作る前に構成を考えることで、無駄なくスムーズに執筆が進みますね。

以下の2点について深掘りしていきます。

- 構成が弱いと読まれない理由

- SEOにもユーザー体験にも直結する

1つずつみていきましょう。

構成が弱いと読まれない理由

読者は「この記事は自分に関係ある?」と一瞬で判断しています。

構成がバラバラだと、読者は何を得られるのかがわからず離れていくことに…。

特に導入文や見出しの流れが悪いと、スクロールすらしてもらえません。

また、要点がどこに書いてあるかわからない記事は、読むのにストレスがかかります。

構成が整っていないと、内容の信頼性まで疑われてしまうこともあります。

つまり、どんなに頑張って書いても、読まれなければ意味がないんです。

だからこそ、構成は読者目線で練ることが大切になってきます。

SEOにもユーザー体験にも直結する

検索エンジンは「ユーザーの満足度」を重視しています。

ブログでよく聞く「検索エンジンの働き」&「3つの仕事」とは?から続きを読めます。

記事構成がしっかりしていると、読者の滞在時間や直帰率が改善され、SEOにも良い影響を与えます。

例えば、適切な見出し(H2・H3)を使うことで、クローラーが内容を正しく理解しやすくなりますね。

さらに、導入→本文→結論の流れが明確だと、読者も安心して読み進められます。

ユーザーが求める情報にすぐたどり着ける構成が、検索順位にもつながるんです。

SEOと読者満足は、構成次第で一気に改善できます。

WordPressブログで「SEO対策」3つの攻略作戦!からくわしく読めます。

基本の構成テンプレートを覚えよう

ブログ記事は「自由に書くもの」と思われがちですが、実は“型”があると読みやすさがグッと上がります。

特に初心者は、テンプレートに沿って書くことで迷いが減り、執筆スピードもアップしますよ。

また、読者がスムーズに理解できる構成になるため、離脱率が下がる効果もあります。

検索エンジンも、構成が明確な記事を好む傾向があるため、SEO面でも有利なんです。

まずは「記事に型がある」と意識することが第一歩。

ここから、王道の「5ステップ構成」と、すぐ使えるテンプレ例をご紹介します。

読まれる記事の5ステップ構成とは?

読者に「読みたい」と思わせるには、次の5ステップ構成が効果的です。

- ①【導入】:読者の悩みや共感から入り、続きを読みたくさせます。

- ②【問題提起】:読者が直面している課題を明確にします。

- ③【解決策】:その課題に対する具体的なアドバイスや方法を提示します。

- ④【根拠】:その解決策が有効である理由をデータや体験談で裏付けます。

- ⑤【結論】:記事全体の要点をまとめ、行動喚起(CTA)で締めます。

この流れに沿って書くだけで、読者が満足しやすい構成になります。

初心者が迷わず使えるテンプレート例

実際に使えるテンプレートを1つご紹介します。

- 【タイトル】:悩みを具体的に書く(例:ブログ初心者がアクセスを増やすには?)

- 【導入】:共感→記事で得られること→読むメリット

- 【問題提起】:なぜアクセスが増えないのか?

- 【解決策】:アクセスを増やすための具体策3つ

- 【根拠】:筆者の体験談・実績・専門家の意見など

- 【結論】:全体のまとめ+次の行動(関連記事への内部リンクやメルマガ登録など)

このテンプレ通りに書くだけで、しっかり読まれる記事に近づきます。

実際に「ブログ初心者がアクセスを増やすには?」のテーマで書いた記事が下記記事です。

ブログのアクセス数を増やす15この対策【画像あり】から続きを読めます。

読者の離脱を防ぐ!構成づくり3つのコツ

どれだけいい内容の記事でも、読者が途中で離脱してしまえば意味がありません。

読者は数秒で「読むか・閉じるか」を判断するため、構成力がカギになります。

特に「導入文・見出し・結論」の3つは離脱率に大きく影響します。

これらが整理されていないと、読者は「なんとなく読みにくい」と感じて離れてしまうんです。

逆に、この3つを意識して整えるだけで、滞在時間や読了率が大きく伸びます。

以下では、それぞれの要素ごとに具体的なポイントを見ていきましょう。

- 「導入文」で心をつかむストーリーを

- 「見出し」で読者の悩みを整理する

- 「結論」で背中を押すメッセージを入れる

1つずつみていきましょう。

「導入文」で心をつかむストーリーを

導入文は記事の“顔”とも言える部分です。

読者はまず冒頭で「自分のための記事かどうか」を判断します。

そのためには、共感できるストーリーや悩みの描写が効果的です。

「こんな悩み、ありませんか?」のように読者に語りかけましょう。

また、この記事を読むメリットを端的に伝えることも重要です。

「この記事では〇〇についてわかりやすく解説します」と明言することで、読者は安心して読み進められます。

長すぎず、簡潔に書くことも大切です。

「見出し」で読者の悩みを整理する

見出し(H2やH3)は、記事の地図のようなものです。

読者は見出しを流し読みして、読みたい部分を探しています。

そのため、見出しには「読者が抱える悩み」や「欲しい答え」が明確に書かれていることが理想です。

「〜の原因3選」や「〜する方法」など、数字や動詞を入れると目に留まりやすくなります。

また、見出しにキーワードを自然に含めることで、SEO効果も高まりますね。

記事全体がスッキリと読みやすくなり、離脱も防げます。

ブログの見出しタグの使い方知ってる?脱初心者テクニックを解説!から続きを読めます。

「結論」で背中を押すメッセージを入れる

記事の最後には、読者の“背中をそっと押す”ような結論が効果的。

単に「まとめ」を書くだけではもったいないんです。

ブログでまとめ記事を書くメリット4つを解説【書かなきゃ損】から続きを読めます。

- 「この記事を読んだあなたなら大丈夫」

- 「まずは小さく一歩踏み出してみましょう」

といった言葉が心に残ります。

また、読者に「次にとってほしい行動」を明示することも大切です(例:関連記事への誘導やメルマガ登録など)。

人は読んだ直後が一番行動しやすいため、ここで迷わせない構成が成果に直結します。

検索意図に合った構成がなぜ重要?

検索上位に表示されても、読者に「この記事じゃない」と思われてすぐ離脱されてしまっては意味がありません。

大切なのは、検索してきた読者の「本当の目的」=検索意図を満たしてあげることです。

単に情報がたくさんあるだけでは、満足してもらえない時代。

読者のニーズに合った構成にすることで、共感され、読まれ、最後まで読了されやすくなります。

さらに、Googleの評価も「検索意図を満たしているか」によって左右されるため、SEOにも直結します。

- 「情報がある」だけでは読まれない理由

- 「検索キーワード」から読者のニーズを逆算する方法

上記の2点について深掘っていきます。

「情報がある」だけでは読まれない理由

情報量が多い=いい記事と思いがちですが、それだけでは読者の満足度は高まりません。

大事なのは、

- 「欲しい答えがすぐ見つかるか」

- 「読みやすく整理されているか」

なんです。

情報が整理されていないと、読者は迷ってしまい、途中で読むのをやめてしまいます。

読者は「悩みを解決したい」という目的で検索しています。

その答えにすぐアクセスできる構成でなければ、どれだけ有益な情報でも「読まれない記事」になってしまうんです。

「検索キーワード」から読者のニーズを逆算する方法

検索キーワードには、読者の「表面的な欲求」が表れています。

たとえば「ブログ 稼げない」なら、

- 「なぜ稼げないのか知りたい」

- 「どうすればいいか知りたい」

といったニーズがあると予測できます。

そこから「具体的な原因」「対策」「成功例」など、読者が知りたいであろう内容を逆算して構成を作るんです。

この作業を意識するだけで、読み手の満足度が格段に上がります。

検索キーワードは“読者の声”と捉えることがポイント!

実際にニーズを押さえて書いた記事が下記になります。

【号泣】ブログは1年経っても稼げない?気になるPV数・収益は?からどうぞ!

「もっと検索意図について学びたいよ!」という方は、ブログの検索意図を徹底解説!【初心者でもわかる基本の考え方】が参考になります。

構成力を高める!プロが意識している3つの視点

構成は「記事の骨組み」であり、設計の質が記事の読まれ方や成果を大きく左右します。

プロのWebライターは、単に情報を並べるだけではなく、「読者の心を動かす構成」や「サイト全体とのつながり」も意識しています。

ここでは、構成力を高めるためにプロが実践している3つの視点を紹介します。

- 「読者の感情」を意識した設計

- 「内部リンク」を想定した展開

- 「書きながら構成を微修正する柔軟さ」

1.「読者の感情」を意識した設計

読者は感情によって行動します。

情報だけでなく、

- 「共感」

- 「安心」

- 「期待」

などの感情を動かす構成が重要です。

例えば、「あなたもこう感じていませんか?」という導入は共感を呼び、「〇〇すれば解決できます」と書けば希望を持たせられます。

プロは感情の流れを意識し、「不安→共感→解決→安心」という設計で読みやすさと信頼を両立させているんです。

2.「内部リンク」を想定した展開

1記事で全てを網羅しようとすると、情報が散らかって読みにくくなります。

そこでプロは、「この記事を読んだ後に何を知りたくなるか?」を想定して、関連する記事への内部リンクを自然に入れます。

これにより、読者は次の記事も読んでくれやすくなり、滞在時間もアップします。

SEO的にもサイト構造が強化され、評価されやすくなるため、記事単体だけでなく全体の流れを見据えた構成が重要なんです。

もっと記事を読んでもらいたいからといって、全く関係ない記事をぺたぺた貼るのはダメです。

グーグルからの評価が下がってしまうので、本当に必要な関連記事しかリンクを貼らないようにしましょう!

ブログで内部リンク・効果ありの貼り方10を紹介!から続きを読めます。

3.「書きながら構成を微修正する柔軟さ」

記事を書いていく中で、「この流れは少し違うかも?」と感じることがあります。

そんなとき、構成を見直す柔軟さが大切です。

最初に決めた構成が完璧とは限らず、読みやすく伝わる形に調整していくのがプロの書き方。

実際に書き進めて気づくことも多いため、「構成は動かしてもいい」と思っているだけで、質の高い記事につながります。

ブログに必要なのは質と量どっち?【ブログ量産に潜むワナとは】から続きを読めます。

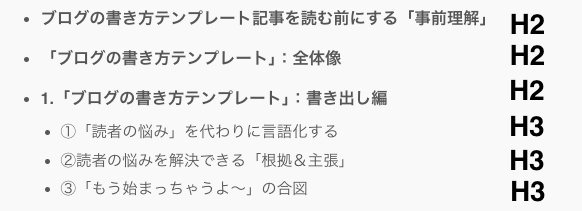

ブログ記事を構成している11このポイント

ブログ記事を構成している11このポイントを解説していきます!

- タイトル(タイトルタグ)

- 導入文(リード文)

- 見出し(h2・h3)

- 本文(本文コンテンツ)

- 画像(+alt属性)

- CTA(行動喚起)

- メタディスクリプション

- リンクタグ

- 信頼できるサイトの引用

- URLを短くする

- カテゴリ

1つずつみていきましょう。

1.タイトル(タイトルタグ)

タイトルは、記事の第一印象を決めるとても重要な要素です。

検索結果に表示されるため、クリック率にも大きな影響を与えます。

SEO対策として、狙いたいキーワードを自然に入れることが基本です。

タイトルを見ただけで「自分に関係がありそう」と思わせるのがポイント。

具体性や数字を入れると、読者の興味を引きやすくなります。

例えば「ブログ初心者が月1万円稼ぐまでの5ステップ」は明確で魅力的です。

あまりに長すぎると途中で切れるため、30文字前後が理想ですね。

- 「誰に向けて」

- 「何のメリットがあるのか」

を意識して作りましょう。

他の記事と差別化する視点も忘れずに。

記事全体の価値を端的に表すのがタイトルの役目です。

ブログ記事のタイトルの付け方を【16ステップ】で徹底解説から続きを読めます。

2.導入文(リード文)

導入文は、記事の最初に書かれる“つかみ”の部分です。

読者の悩みに共感したり、問いかけをしたりして、心をつかみます。

ここで「この記事は読む価値がある」と思わせることが大切!

導入が弱いと、すぐに離脱されてしまいます。

理想は、検索意図を汲み取りながら「この記事で解決できる」と伝えることです。

「自分も同じ悩みを抱えている」と感じてもらえると、共感が生まれます。

内容の要約や、記事全体の流れを簡単に伝えるのも効果的。

長すぎず、短すぎず、目安は200文字くらいが読みやすいです。

スマホで見たときに1スクロール分くらいがベストですね!

ここで信頼されると、記事全体がしっかり読まれるようになります。

読者の心に寄り添った言葉選びが成功のカギです。

3.見出し(h2・h3)

見出しは、記事の構造を整理し、読みやすさを大きく高めます。

h2は大きな項目、h3はその補足や詳細というように階層をつけて使います。

検索キーワードや読者の悩みを意識した見出しにすることがポイント。

「何が書かれているか」を見出しで分かるようにすると、離脱が減ります。

検索エンジンにも、構造が正確に伝わるのでSEO的にも効果的。

読者はスクロールしながら見出しをざっと確認して読むかを判断します。

ですので、見出しだけ読んでも意味が伝わる構成にしておきましょう。

質問形式やメリット提示など、興味を引く工夫も大切です。

過剰にキーワードを詰め込みすぎず、自然な文章にしましょう。

全体の流れを整える「骨組み」が見出しの役割です。

ブログの見出しタグの使い方知ってる?脱初心者テクニックを解説!から続きを読めます。

4.本文(本文コンテンツ)

本文は、検索意図に対する「答え」を具体的に伝える部分です。

PREP法(結論→理由→具体例→まとめ)で構成すると、伝わりやすくなります。

共感を得たあとに解決策を提示すると、納得感が高まります。

冗長にならないよう、1文を短くし、改行をこまめに入れましょう。

箇条書きや太字を使って、視認性を高める工夫も大切です。

読みやすい文章=滞在時間が伸び、SEO評価もアップします。

また、根拠やデータを提示すると信頼性が高まりますね。

自分の体験や具体例を盛り込むと、共感と説得力が生まれます。

読者の行動を促すような「背中を押す一言」を入れるのもおすすめ!

目的は「価値提供」であることを常に忘れないようにするといいですね。

4,179回表示されたブログの書き方テンプレートの紹介!からくわしく読めます。

5.画像(+alt属性)

画像は、視覚的に理解を深め、読者の疲労感を和らげます。

文章だけだと読みづらく感じるため、適度に画像を入れるのが効果的。

- イメージ画像

- 図解

- スクリーンショット

などを使い分けると親切です。

画像には必ずalt属性(代替テキスト)をつけましょう。

これはSEOにも重要で、画像が表示されないときの代替にもなりますよ。

Googleは画像の内容をaltで判断するため、内容を簡潔に説明します。

オリジナルの画像や図解があると、他サイトとの差別化にもなります。

ファイルサイズが大きすぎると表示速度が遅くなるため、最適化も必要です。

【Converter for Media】で画像を高速表示させる設定方法からくわしく読めます。

読み手に負担をかけず、理解を助ける「サポート役」として活用しましょう。

ただし、画像の多用しすぎは逆効果になることもあるのでバランスが大切です。

6.CTA(行動喚起)

CTA(Call To Action)は、読者に「次の行動」を促す部分です。

たとえば、

- 商品購入

- メルマガ登録

- 他の記事へのリンク

などがこれに当たります。

記事を読んだ後に、何をしてほしいのかを明確にすることが重要です。

CTAがないと、せっかく訪問してくれた読者がそのまま離脱してしまいます。(もったいない)

自然な導線を作ることで、読者もストレスなく行動に移れます。

ボタンや目立つリンクで、視認性を高めるのも工夫の一つです。

一方で、押し売り感が出ると逆効果になるので、タイミングも意識しましょう。

読者の気持ちや検索意図に沿った提案であれば、反応率は高くなります。

最終的な収益や成果につなげるための「ゴール設定」の役割を果たしてくれるわけです。

読者に「次に何をすればいいか」をわかりやすく提示しましょう。

アフィリエイトリンク作成方法2&貼り方11のコツ!から続きを読めます。

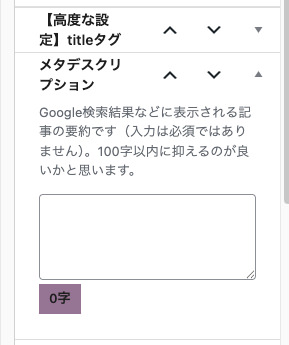

7.メタディスクリプション

メタディスクリプションは、検索エンジンの検索結果一覧に表示される説明文のこと。

記事タイトルの下に表示される約80〜120文字程度のテキストです。

ググったら、下記のように表示されます。

内容を適切に書くことで、検索ユーザーのクリック率(CTR)が高まります。

Googleは自動生成することもありますが、設定した方が意図が伝わりやすくなります。

読者が「この記事なら答えが見つかりそう」と思えるような文章が理想です。

検索キーワードを自然に含めることで、太字表示されて目立ちやすくなります。

タイトルで興味を引き、メタディスクリプションで内容の信頼感を伝える流れが効果的です。

ブログのメタディスクリプションの書き方を徹底解説【実例あり】から続きを読めます。

ウェブページごとに異なる内容を設定し、重複しないように注意しましょう。

自分で説明文を設定したからといって、そちらが採用されるかはわかりません。

せっかく使ったのにトンチンカン(グーグルが勝手につくった)な方が採用されることもしばしば!笑

ま、仕方ない!

8.リンクタグ

Webサイトやブログで、別のページに移動できる青い文字の部分を見たことがあると思います。

「こちらの記事に詳しく書かれていますよ」と案内する役割をしてくれます。

わざわざ自分でURLを検索するって面倒です。

しかし、「リンクタグ」を使えば、1クリックで読みたいページに飛ぶことができます。

ドラえもんでいう「どこでもドア」みたいな感じです◎

3種類あるリンクタグの説明を下記記事でくわしく解説しています。

リンクタグを使いこなしてSEOアップする手順を解説【画像あり】から続きを読めます。

9.信頼できるサイトの引用

信頼できるサイトとは、

- 公的機関

- 大学

- 大手メディア

- 専門家運営のサイト

などを指します。

例としては、「厚◯労働省」「N◯K」「Google公式」などがあります。

情報の根拠や出典を明示することで、読者の安心感や信頼感が高まります。

引用する際は、「誰が」「いつ」「どんな根拠で」言っているかも明記しましょう。

例文:「厚◯労働省によると、○○のリスクは××%とされています(出典:https://〜)」

出典URLには公式ページの直接リンクを貼るのが望ましいです。

引用した情報をそのままコピペせず、自分の言葉で要約して説明するのがベター。

著作権的にも、「引用のルール(出典明記・本文と区別)」を守ることが必要になってきます。

信頼できない個人ブログや誤情報の多いSNSは、引用先として避けましょう。

Googleも信頼性を評価に組み込んでいるため、SEO的にも効果的です。

今すぐできる「SEO外部対策」3つ!【サイト強化の方法】から続きを読めます。

10.URLを短くする

短いURLは見た目がスッキリして、読者にも検索エンジンにも好まれます。

無駄なパラメータ(例:?id=123)や日付などはできるだけ省きましょう。

理想はhttps://ブログ名/キーワードのように、キーワードのみで構成されている形です。

URLに使う単語は、英語のキーワード(ローマ字不可)を使うのが基本。

「長すぎる」「意味が分からない」URLは、信頼性やクリック率が下がる原因になります。

URLの途中で日本語を使うと、自動変換で文字化けしたように表示されてしまいます。

すでに記事を公開している場合、URLの変更はSEOに悪影響が出るので注意が必要です。

新規投稿のタイミングで意図的にURLスラッグを編集するのがおすすめ。

WordPressでは「投稿名」設定を選ぶと、URL編集がしやすくなります。

URLは一度決めたら変更しない前提で、短く・シンプルに設計しておきましょう。

11.カテゴリ

カテゴリとは、記事をジャンル別に分類する仕組みのことです。

読者にとっては、興味のある記事を探しやすくなるメリットがあります。

Googleも、カテゴリで構造化されたサイトを高く評価する傾向がありますよ。

初期段階では、3〜5個程度のカテゴリに絞るのが効果的。

カテゴリ名はシンプルで内容がひと目でわかる名前をつけましょう。

例えば、

- 「ブログ運営」

- 「副業体験談」

- 「ツールレビュー」

などが例です。

記事を書くたびにカテゴリを増やすと、サイトがごちゃついて評価が下がる原因になります。

必ず記事数のバランスを意識して分類するようにしましょう。

カテゴリページが「読者にとって役立つまとめページ」になるのが理想です。

最後に、カテゴリ名の英語表記(スラッグ)もSEO視点で短く設定しておくとよいですね。

まとめ:ブログの記事構成を意識しよう

ブログ記事の構成についてみていきました。

- ①【導入】:読者の悩みや共感から入り、続きを読みたくさせます。

- ②【問題提起】:読者が直面している課題を明確にします。

- ③【解決策】:その課題に対する具体的なアドバイスや方法を提示します。

- ④【根拠】:その解決策が有効である理由をデータや体験談で裏付けます。

- ⑤【結論】:記事全体の要点をまとめ、行動喚起(CTA)で締めます。

テンプレートに沿って記事を書くことで、執筆するハードルが下がるし、ストレスも減ります。

このような感じで、何回も記事を書いていけば上手く書けるようになります。

焦らず、コツコツと積み重ねていきましょう!

ブログの記事構成に関連する質問

おつかれさまです!

もう無理、って気持ちになっているのですね。

まずは一旦お休みするのはどうでしょうか?

私自身、半年ブログ運営をお休みして復活しています。笑

長期戦だから、休み休みしていっていいんですよ!

ブログ疲れたら休んじゃおう!もう続けられないと感じた時の処方箋を参考にしてくださいね。

ブログで読者を3倍増やす方法8選を解説してみる【注意点4あり】がお役に立てます。

目標を立てることをおすすめします。

どうしてかというと、目標がないとついだらけてしまうからです。(過去の私がそうでした)

初心者ブロガーは目標設定をせよ!【挫折防止作戦を立てよう】からくわしく読めます。

PVとは「Page View(ページビュー)」の略で、ブログやWebサイトのページが閲覧された回数のことです。

CVとは「Conversion(コンバージョン)」の略で、ブログやWebサイトでの目標達成数を意味します。

詳しく解説しているので、ブログでPVとCVを増やす仕組みを作ろう!【初心者向け】からどうぞ!

なかなか難しい質問。

まずは100記事ほど執筆されていますか?

競合が少ないジャンルなら、数記事でも収益化はできます。

しかし、あなたが戦っているジャンルが激戦区ならそれに応じて記事数も増やしていく必要があります。

ブログで稼げない理由とは?やめたい気持ちと闘いながら稼ぐポイントを押さえるから続きを読めます。

対策としては13こあります。

一部を紹介すると

- 書き出しの改善が必要

- 一文が長い

- 記事がインデックスされていない

が挙げられます。

続きは、「ブログが読まれない!」を解消◎13この対策でOK!から読めます。

実績が出るまでは自己紹介不要です。

- 読者は「あなたの実績」より「役立つ情報」を求めている

- 実績がない自己紹介は逆効果になることがある

- 実績がついてから自己紹介を作ると強い武器になる

上記のように、実績がついた後で自己紹介をした方が説得力がありますよね。

わたしもブログを立ち上げた初期は実績がなかったので書いていませんでした。

ブログ初心者は自己紹介不要説?【実績がついてからでよし!】から続きを読めます。

収益化を達成しているサイトをまとめているので、ぜひ参考にしてくださいね!

kocha głów blog

kocha głów blog